空気が乾燥し始める季節に気になる静電気。人間の体に溜まった静電気を放電する方法やアイテムはいくつかありますが、足元から床へ漏洩させる方法でおすすめなのが作業者が帯電防止によく使う静電靴です。

通常のスニーカーなどのシューズとは異なり、体に蓄積された静電気除去を効率的に除去できるので事故や災害を防止するのに役立っています。

秋冬は乾燥するので帯電しやすくなり静電気が発生しやすくなります。

静電靴の買い替えを考えている方や、新規で購入しようと考えている方に静電靴の仕組みや選び方をご紹介しますので、静電靴を選ぶときの参考にしてみてください。

もくじ

静電靴とはそもそも何?

静電靴は、特に電子機器製造や医療、化学産業などで使用される安全靴の一種です。それらの産業では、静電気が機器を破損させる可能性があるため、静電気を適切に除去することが必要となります。ここで重要な役割を果たすのが静電靴。

静電靴は、帯電した静電気を地面に逃す機能を持つ特殊な靴であり、着用者が地面に接触することで体からの静電気を放出するのが基本的な原理です。

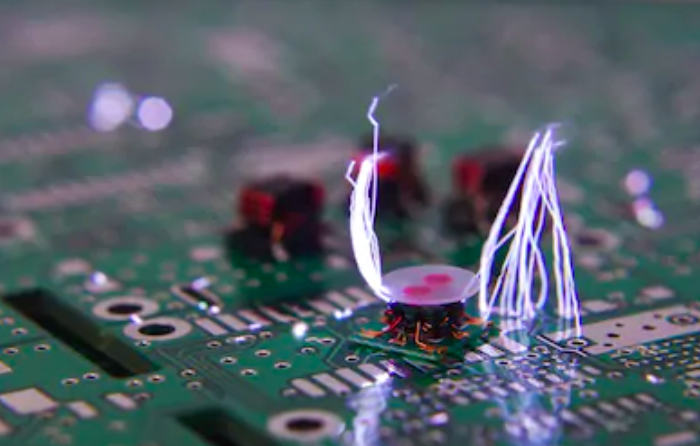

その機能によって、静電気による火花の発生や感電または静電気に敏感な機器の破損を防ぐことができます。特に、電子部品の製造工程では、非常に微細な電子部品が静電気によって破壊される可能性があるため、作業員は静電靴を履いて作業を行うことが一般的です。

静電靴は、機器と人間の間に静電気が移動するのを防ぎ、取り扱っている製品の品質を維持し作業の安全性を高める重要な役割を果たします。

静電靴の仕組みはどうなってるの?

静電靴とは静電気帯電防止靴とも呼ばれ、足元から床面に静電気を逃すシューズです。

ウレタンやゴムでできた靴底に導電性物質の素材を混ぜていて、静電気が人体ではなく床に漏洩する効果が期待できる靴です。静電気が人体に帯電した場合、電気を逃すために床面へ放電させることが必要なので静電気が気になる精密機器を扱う現場やクリーンルームでは静電靴の使用によって、人体の静電気帯電を減らすだけでなく、半導体の静電破壊や可燃物質の引火の原因を防ぎ、事故や生産障害を防止しています。

静電靴の選び方①「作業環境によって選ぶ」

静電靴は使用する作業環境によって「静電安全靴」と「静電作業靴」に分かれます。

静電安全靴の革製安全靴は、爆発の危険性があるガスや蒸気・粉じんを取り扱う時に必要です。

什器などを取り扱う現場ではつま先まで安全を守らないといけないので、革製又はスニーカータイプの静電安全靴を選びます。

また、可燃性物質の液体や油などを使う時には、静電安全靴の耐油性ゴムでできたものを選択する決まりです。耐油性ゴムなら、足元に可燃性液体や油がしみこまないので、安全性が確保できるので安全ですね!

つま先部分の保護が必要ない作業現場では、静電作業靴を選択しても問題はありません。

静電作業靴にも革製とゴム製・ビニルレザー製などがあり、静電気によって作業効率の低下や二次災害の危険がある時に使用します。

平成13年に規格が変更されて名称が「静電気帯電防止靴」となり、静電安全靴と静電作業靴の2つがまとまりました。それからは、静電安全靴は「AS-P」、静電作業靴は「AS-W」という記号で区分分けされています。 静電安全靴は革もしくはゴムと指定されていて、作業靴はさまざまな素材の商品が各メーカーさんからリリースされています。楽天市場・Amazon・ワークマンなどの通販サイトで購入することもできます。

静電靴の選び方②「機能性で選ぶ」

静電靴はさまざまなメーカーから発売されていますが、それぞれ機能が異なります。

履き心地や疲れにくい静電靴にしたい場合は、軽さやソールの柔軟性を重要視するといいでしょう。

安全靴や作業靴は重いという印象になりやすいですが、軽量化されているものもたくさんあります。

また、工場だと季節関係なく静電履を履かないといけないので暑い季節に蒸れにくい静電靴としてメッシュ素材を使っているものも多いです。静電靴でメッシュ素材のものは、静電布を通電糸で縫い合わせて作っていることが多いです。

ただし、蒸れにくい静電靴の場合、素材が薄いので注意が必要です。作業環境によっては利用できない場合もあり、可燃性液体や油を使用しない時しか履けません。

つまり、静電靴の機能で選ぶ時は、重要視したい項目と作業現場の環境を確認して、適切なものを選べるといいでしょう。

作業環境を確認し、適切な静電靴を選ぼう!

静電靴を選ぶ時には、つま先まで保護したい場合は先芯が入っている安全靴、つま先の保護が必要ない時は作業靴を選びます。

どちらも静電靴になりますが、製品によって素材や機能が異なるので、しっかりと確認した方がいいでしょう。

JIS規格・JSAA規格の安全靴を選べば安心して、作業することができます。

機能で選ぶ時は、履き心地や蒸れにくさ、時期によっては防寒性などで選ぶといいです。

静電靴が必要な現場で働く場合で何を選べばいいかわからない場合は、会社の上司や現場の責任者にどういうものを履いていいのか確認してから購入することをおすすめします!

静電靴のメンテナンス方法・洗い方は?

静電安全靴の場合は、基本的に安全靴と一緒です。

先芯がついていない静電靴の場合は、スニーカーと同じように洗いましょう。

革製品の場合は、水洗いすると破損・劣化の原因になりますので要注意!買ったメーカーのホームページなどでメンテナンス方法は確認してください。

まとめ

静電気は精密機械を取り扱う方には重要な問題。働く現場によっては、機械の故障だけではなく火災や人命に大きな影響を与える問題です!

特に秋冬の現場では静電気が発生しやすくなるので注意が必要です。

人によっては静電気を帯電しやすい体質の方もいるので冬場のバチバチを解消するために、自発的にいつもの安全靴を「静電安全靴」にかえてつかっている人もいるくらいです。

安全に作業するためにも冬場は「静電安全靴」を試してみてはいかがでしょうか?