東日本大震災は2011年(平成23年)3月11日に発生したは多くの人が被災して命を失った日。

毎年3月11日は命の大切さを考え、震災で学んだことを風化させることなく災害に備えることが目的として「いのちの日」とされています。

また2023年は、関東大震災(1923年発生、死者・行方不明者10万人超)からちょうど100年経った今年は防災について考える節目の年です。

日本では毎年どこかで自然災害が発生しています。

一番多いのは水害。

そしていつ発生するかわからないけど日本では数年に1度大規模な災害に発生するのが震災です。

地震については首都直下地震が今後の30年で70%の確率で発生すると言われています。その備えとして防災グッズを準備している家庭や施設は多いですがせっかく防災対策をしていても食料品などは消費期限がありますので、年に一回点検することが大切ですね。

もくじ

3月11日は東日本大震災が発生した日

3月11日は今から12年前の2011年に発生した東日本大震災の日。

発生当時、私は会社が休みだったので東京の古いアパートにいたのですが、ものすごく揺れたことを覚えています。電車やバスなどの公共交通機関が全てストップ。

電気やガスも止まってしまって1週間くらいは大変でしたね…。当時は都内では計画停電も頻繁にありました。

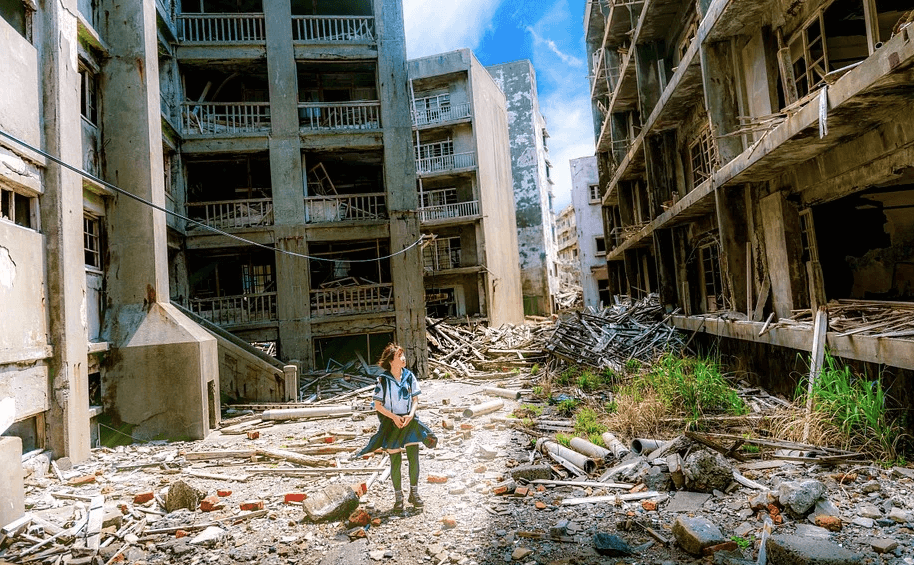

被災した地域は、地震と津波で物凄い被害がありました。私の当時働いていた会社からも災害派遣で数名の有志がボランティアで東北に行っていたことを思い出します。

地震だけではなく大小様々ですが、日本では毎年のようにどこかで天災に見舞われてしまう地域があります。

3月11日になると、毎年思い出す東日本大震災を教訓に防災対策をしておくことは大切なことです。自分や家族を守ってくれる防災グッズを準備しておきましょう。

9月1日は100年前に関東大震災があった日

3月11日と同じように、防災について考える日が9月1日です。

9月1日は1923年に関東大震災があった日です。2023年でちょうど100年目なのでNHKなどで特集をやっていますね。

関東大震災は過去、日本で起きた自然災害史上最悪の規模だったと言われています。

その他に日本で起きた災害は?

2011年3月11日に起きた東日本大震災以外にも、水害や台風、噴火など日本で毎年のように災害が起きています。

2011年以降に日本で起きた自然災害は下記の通りです。

- 2011年 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)

- 2011年 長野県北部地震(栄村大震災)

- 2011年 福島県浜通り地震

- 2011年 台風12号

- 2013年 台風26号

- 2014年 豪雨による広島市の土砂災害

- 2014年 御嶽山噴火

- 2016年 熊本地震

- 2016年 大分県中部地震

- 2016年 台風第7号、第11号、第9号、第10号

- 2017年 7月九州北部豪雨

- 2018年 大阪北部地震

- 2018年 北海道胆振東部地震

- 2019年 九州北部豪雨

- 2019年 台風15号

- 2019年 台風19号

- 2020年7月 令和2年7月豪雨

- 2021年2月 福島県沖地震

- 2021年7月 伊豆山土砂災害

- 2021年8月 集中豪雨

- 2022年3月 福島県沖地震

出典:日本で起きた災害一覧

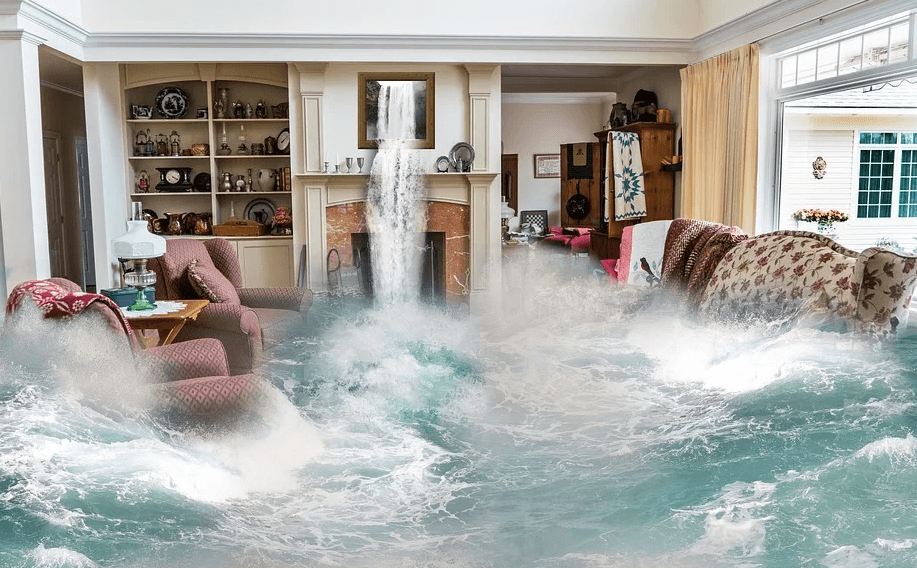

ほぼ毎年、どこかで自然災害が発生しています。

特に、水害と震災の発生件数がかなり多く2023年以降も大災害が発生する可能性はずっとあります。

2020年からは自然災害だけではなく「新型コロナウィルスの大流行」が起きています。新型コロナの影響で、災害が発生した時に気軽に避難できる状態ではない現状…。

被災した時はますます自分のこと。家族のことは自分たちでなんとかしないといけないのです。

被災した時のための準備はしていないと危ない

いつどこで発生するかわからない自然災害。人間ができることは備えることしかありません。

2019年に発生した台風19号で直接被害にあわれた方もたくさんいましたが。東京では被害を想定してコンビニやスーパーから水や食料品が一斉に消えてしまいました。

直近では、自然災害ではないですが新型コロナウィルスの影響で、マスクや消毒液、トイレットペーパーがどこにも売ってなくて困りましたよね。

つまり、いざ災害が発生してからでは必要なものは手に入りづらいと言うことです。災害が発生する前に準備しておかないとダメということです。

自分の分は自分で用意しないと誰も助けてくれません。

いつどこで起こるかわからない災害のために準備できるものを必要な分ストックしておくことは日本で生活する上で大切なリスク管理なのかもしれません。

ローリングストック法で被災に備える

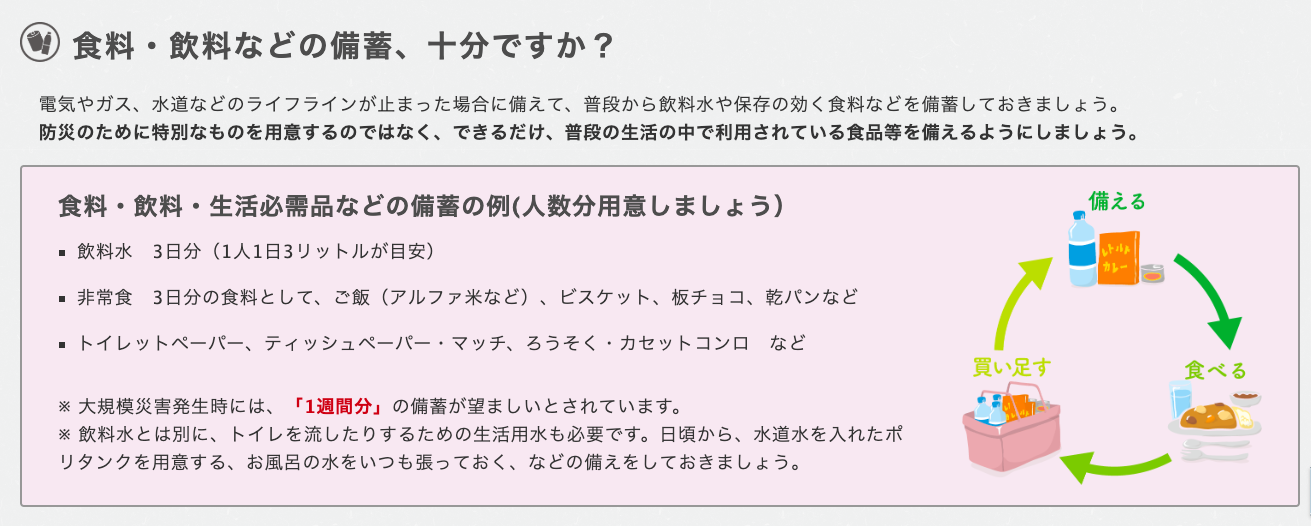

大規模災害が発生すると水道・電気・ガスのライフラインはストップする可能性が高いです。

そうなると一番に困るのは、水と食糧。

防災用に乾パンなどを用意することも大切ですが、ストックする場所もそうですが。

防災グッズはそこそこの値段がするのでお金の問題でなかなか準備できないご家庭も多いと思います。

そんな時に使える方法がローリングストック法です。

地震などの災害時のために、普段食べているもの・飲んでいるものを多めに買い置きし、なくなったら新たに補充する備蓄方法を「ローリングストック法」と呼んでいます。消費期限が長いものをわざわざ準備することなく、うっかり消費期限切れといった失敗もありません。

出典:宅配水のアクアクララ

大規模災害発生時には、「1週間分」の備蓄が望ましいとされています。(首相官邸ホームページより)

3日分くらいの食糧を冷蔵庫で保管して買い足していく方法は多くの家庭で実施されていることなので、もしまだ実施していないご家庭はぜひやってみてください。

防災食(非常食)を食べた分だけ買い足して、常に新しい食料を備蓄しておく備蓄方法である「ローリングストック」を知っているかを聞いたところ、「知っており現在実施している」と回答した方は21.0%で、2018年の調査開始から最も高い結果となりました。知らないと回答した方も過去最低の26.8%となり、徐々に浸透してきていることが見て取れます。

「2022年度 家庭の防災対策実態調査~ 子どものいる家庭でも38.8%が防災食の備えゼロ |ミドリ安全株式会社のプレスリリース」から引用していますがローリングストック法は重要な家庭での備蓄方法なので実施するようにしましょう。

マスクや簡易トイレなどは防災バッグに入れておくと便利

食料品のように足が短いものは、ローリングストック法を使って日常で消費しながらストックしておけばいいですが、賞味期限のない防災用品。

- 軍手

- マスク

- ガスコンロ

- ライト

- 電池

- 笛

- ヘルメット

- 安全靴(防災靴)

- 簡易トイレ

などは防災用のバッグの中で保管しておくと便利です。

被災すると食事のことは考えますが、トイレ問題も発生するので簡易トイレはぜひ用意しましょう!

大規模災害の時に防災グッズを取り出せないところに保管して後悔している方も多いので準備したら持ち出せる場所に保管しましょう。

いのちの日・防災の日は災害について考える日

日本は自然災害の国です。

直近数十年以内に首都直下型地震が高確率で発生すると言われています。

人の記憶は曖昧なので、震災が発生した直後は防災意識が高まりますが1年くらいで意識も薄まってしまうものです。

過去の災害の教訓を思い出すためにも、毎年3月11日(いのちの日)と9月1日(防災の日)にはメディアでも過去にあった大地震の教訓から自然災害の特集があります。

この記事を読んでくださっている方や、メディアで大震災を思い出す時はご自宅の防災グッズの確認をすることはとてもいいことだと思います。

最近では、自治体が出しているハザードマップもかなり精度が高いと言われているので、どんな災害が自宅周辺で発生しやすいのか確認しておくこともとても重要なことです。

いざという時、大切な人を守るためにも準備をしておきましょう。